税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!

初回 無料相談/平日夜間・土日もOK

―― まずはお気軽にご連絡ください ――

営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし

自社株評価額を引き下げるために、「役員退職金」や「法人保険」がよく活用されますが、これらの方法は、資金が必要となる点がデメリットになり得ます。

そこで、事業承継においては、資金を必要としない組織再編を活用して、自社株評価額を引き下げることがあります。

今回は、組織再編の中でも合併に焦点を当て、「合併の概要」や「株価対策における合併の活用方法」や「組織再編税制の適格合併に該当するための適格要件」などを解説します。

なお、事業承継対策については、以下のサイトをご参照ください。

業務内容 – 保田会計事務所|税務・コンサル・会計・その他経営に関わる全てを総合的にサポート

Table of Contents

合併の概要

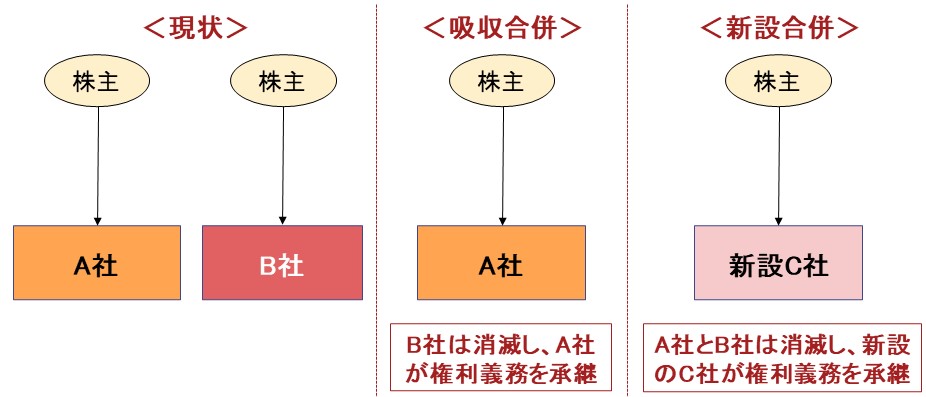

合併とは、2社以上の会社が1社になる組織再編手法です。合併後も存続する会社を合併会社(合併法人)と言い、合併により消滅する会社を被合併会社(被合併法人)と言います。

また、合併には次のような、吸収合併と新設合併があります。

| ✓吸収合併:

会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるもの ✓新設合併: 2以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの |

この吸収合併と新設合併を図示すると、下図のようなイメージになります。

これらの合併は、独立した企業同士で行われるケースや、グループ内の再編としてグループ企業内で行われるケースがあります。

株価対策における合併の活用方法など

株価対策における合併の活用方法や合併において株価が下がる理由は次の通りです。

(1)株価対策における合併の活用方法

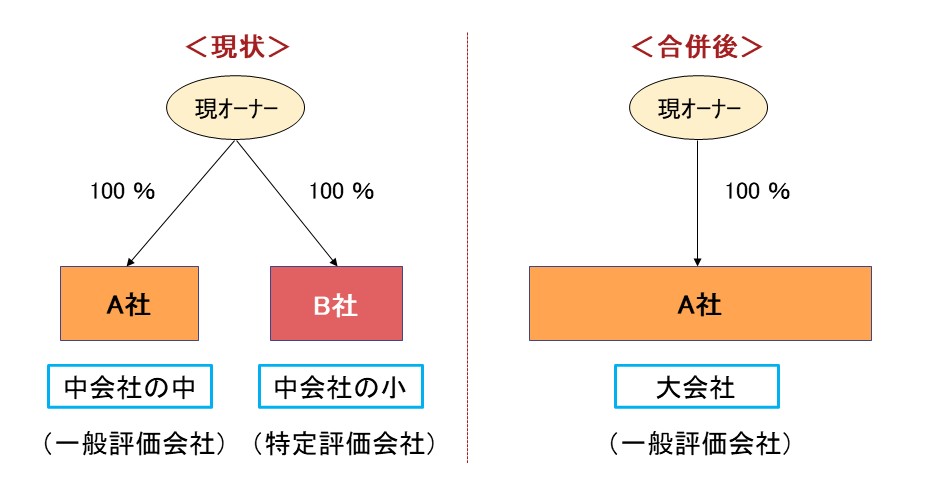

合併が株価対策で活用される場合、通常はグループ企業内で行われ、下図のような吸収合併が使われることが多いです。

(2)合併において株価が下がる理由

合併において株価が下がる理由は次の通りです。

①会社規模の拡大

一般的な自社株の評価方法は、下表の通り、「類似業種比準価額」と「純資産価額」を組み合わせた折衷方式により行います。

| 会社規模 | 株価の評価額 |

| 大会社 | 類似業種比準方式 |

| 中会社(大) | 類似業種比準方式 × 0.9 + 純資産価額方式 × 0.1 |

| 中会社(中) | 類似業種比準方式 × 0.75 + 純資産価額方式 × 0.25 |

| 中会社(小) | 類似業種比準方式 × 0.6 + 純資産価額方式 × 0.4 |

| 小会社 | 類似業種比準方式 × 0.5 + 純資産価額方式 × 0.5 |

ここで、「類似業種比準価額」と「純資産価額」を比較すると、類似業種比準価額の方が低くなる傾向にあります。

上記の表のように、会社規模が小さい場合には類似業種比準価額方式を組み入れることができる割合が少なくなり、純資産が高い会社は自社株式の評価が高くなってしまいます。

そこで複数の会社を保有している場合において、合併により、会社規模を大きくすることができる場合には、自社株の評価額を引き下げることができることがあります。

会社規模の判定については、以下の記事の中の「【STEP2】会社規模の判定」をご参照ください。

自社株式の評価方法を決める手順を分かりやすく解説!!

②利益や純資産額の減少

合併する会社の中に収益性の低い会社や債務超過の会社がある場合には、合併前後で評価会社全体の利益や純資産額が減少します。その結果、類似業種比準価額や純資産価額が下がる場合があります。

③特定評価会社から一般評価会社への変更

合併により総資産額が増加し、土地又は株式の保有割合が下がり、一般の評価会社へ変わる場合があります。その場合、類似業種比準価額方式の割合が高くなるため、結果として株式の評価額が下がる場合があります。

なお、特定評価会社の詳細については、以下の記事をご参照ください。

株式等保有特定会社の自社株評価はこちら:

株式等保有特定会社の自社株評価を分かりやすく解説!!

土地保有特定会社の自社株評価はこちら:

土地保有特定会社の自社株評価を分かりやすく解説!!

④業種変更

類似業種比準価額方式による評価額が下がるような業種の会社と合併して、合併存続会社をその業種に変更すれば、結果として株式の評価額が下がる場合があります。

合併の手続きの流れ

合併の一般的な手続きの流れは次の通りです。なお、合併の実行には全体で2か月程度の期間を要します。

| ①取締役会決議

②合併契約の締結 ③事前開示書類の作成と備置 ④株主に対する通知 ⑤株主総会による合併契約の承認 ⑥債権者保護の手続き ⑦反対株主からの株式買取請求 ⑧合併の効力発生 ⑨事後開示書類の作成と備置 ⑩合併無効の訴え |

合併の適格要件・適格合併の税務仕訳

合併の税務における取り扱いは次の通りです。

(1)組織再編税制における課税について

組織再編税制とは、組織再編行為に関わる課税について包括的に定めた税制度のことを言います。ここでは、この組織再編税制における組織再編の課税の考え方を確認します。

合併などの組織再編が行なわれる場合には、原則として時価で資産・負債を評価して移転させたものとして、法人税が課税されます。しかし、全ての組織再編において時価で課税した場合には、企業の適切な再編を阻害してしまう可能性があります。

そのため、一定の要件(適格要件)を満たす場合には、移転資産に対する支配が再編後も継続しているものとして、資産・負債を簿価で移転させ、課税をしないという優遇措置が取られています。

自社株評価を引き下げるために合併を活用する場合には、無駄な税金負担が生じないように、この適格要件を満たした適格合併とすることが重要です。そこで、以下において、合併の適格要件や、合併の税務仕訳を確認します。

(2)合併における適格要件

合併における適格要件は下表の通りです。

| 完全支配関係 (100%グループ内) |

支配関係 (50%超100%未満) |

共同事業 (50%未満) |

| ①金銭等不交付要件 | ①金銭等不交付要件 | ①金銭等不交付要件 |

| ②完全支配関係継続要件 | ②支配関係継続要件 | ②株式継続保有要件 |

| - | ③従業者引継要件 | ③従業者引継要件 |

| - | ④事業継続要件 | ④事業継続要件 |

| - | - | ⑤事業関連性要件 |

| - | - | ⑥規模要件又は経営参画要件 |

主な要件の詳細は、次の通りです。

| 金銭等不交付要件・・・被合併会社の株主に合併会社株式または合併会社の完全親会社株式以外の資産が交付されないこと

従業者引継要件・・・合併直前の被合併会社の従業者のうち、80%以上が合併後に合併会社の業務に引続き従事することが見込まれていること 事業継続要件・・・被合併会社の合併前に営む主要な事業が合併後に合併会社において引続き営まれることが見込まれていること |

(3)適格合併の税務仕訳

合併会社と被合併会社、被合併会社の株主の税務仕訳は次の通りです。

①被合併会社の税務仕訳

被合併会社の税務仕訳は次の通りです。

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

| 諸負債 | 簿価 | 諸資産 | 簿価 |

| 資本金等の額 | 簿価 | - | - |

| 利益積立金額 | 簿価 | - | - |

被合併会社側では、B/Sの逆仕訳を切ることによって、全科目残高をゼロにします。

②合併会社の税務仕訳

合併会社の税務仕訳は次の通りです。

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

| 諸資産 | 簿価引継 | 諸負債 | 簿価引継 |

| - | - | 資本金等の額 | 簿価引継 |

| - | - | 利益積立金額 | 差額 |

合併会社側では、被合併会社のB/Sをそのまま引き継ぎます。利益積立金額は差額計算を行いますが、結果として簿価引継となります。

③被合併会社の株主の税務仕訳

被合併会社の税務仕訳は次の通りです。

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

| 合併会社株式 | 簿価引継 | 被合併会社株式 | 簿価 |

被合併会社の株主は、被合併会社株式の簿価を、受け取った合併会社株式の取得原価に付け替えます。

合併の留意点

合併のその他の留意点は次の通りです。

(1)繰越欠損金の制限

適格合併の場合、被合併会社の合併の日前10年以内に開始した事業年度に発生した未処理欠損金額は、原則として、合併法人の合併事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして、繰越欠損金控除ができます。

ただし、繰越欠損金の控除を無制限に認めると、過度な節税目的に利用される可能性があるため、企業グループ内の合併(完全支配関係・支配関係)については、共同事業を行うための合併に比べて、税制適格要件が緩和されていることを考慮して、一定の場合に、被合併会社の未処理欠損金額の合併法人への引継ぎが制限されています。

①繰越欠損金の引継制限規定

適格合併の場合、グループ化の事業年度以後に発生した繰越欠損金は原則引き継ぐことができる一方で、それより前に発生したものには制限が課されています。

このグループ化前の繰越欠損金まで引き継げる適格合併は次の通りです。

| ✓共同事業再編による適格合併

✓支配関係発生の5年後より後に合併 ✓両社の事業に関連性があり、かつ、当該事業同士の売上高が5倍以内のときに合併(規模変動要件内が前提) ✓両社の事業に関連性があり、かつ、当該事業同士の従業者数が5倍以内のときに合併(規模変動要件内が前提) ✓両社の事業に関連性があり、かつ、両社の資本金が5倍以内のときに合併(規模変動要件内が前提) ✓両者の事業に関連性があり、かつ、合併法人後の特定役員を合併前の両法人の特定役員から選任する |

②繰越欠損金の利用制限規定

組織再編において、合併会社は、法人格が消滅するわけではないため、原則として有している繰越欠損金を引き続き利用することができます。ただし、逆さ合併等による租税回避を防止する目的から、一定の場合には、合併法人が有する繰越欠損金の利用に制限が設けられています。

この利用制限規定は、引継制限規定と同じような制限内容であることから、今回は詳細な説明は割愛します。

(2)無対価の合併

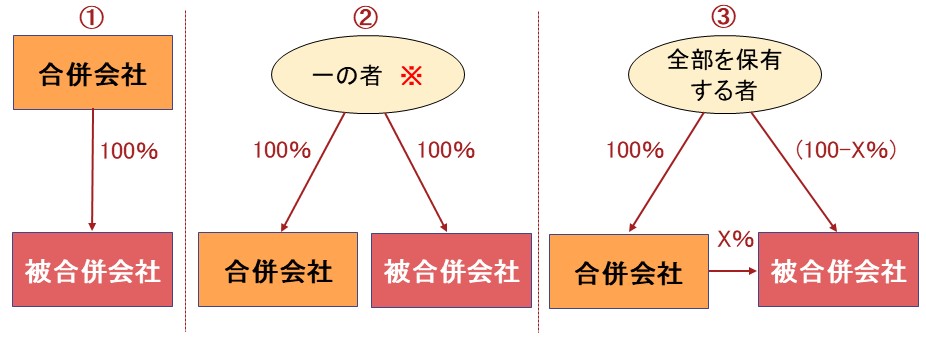

組織再編においては、株式や現金などの対価を交付することが一般的ですが、対価の交付を省略するケースもあり、これを無対価組織再編と言います。この無対価組織再編については、一定の資本関係がある場合のみ、適格要件を満たすものとされます。

合併における一定の資本関係とは、具体的に、5つの資本関係に限定されています。その中でも代表的な3つの資本関係は下図の通りです。

※ 「一の者」が個人の場合には、特殊の関係のある個人(親族)は含まれないこととされています。そのため、オーナーである一人の個人が全株を保有していることが必要です。

残る2つの資本関係は、100%子会社が合併会社で100%孫会社が被合併会社の場合、上記③の合併会社と被合併会社が逆の場合です。

無対価合併の場合には、対価の交付をしないため、合併比率の算定が不要となる等の手続きの簡略化ができます。

(3)合併でかかる可能性のある税金は次の通りです。

合併でかかる可能性のある税金などは次の通りです。

①消費税

合併は、権利義務の包括承継であることから、消費税は不課税となります。

なお、合併会社の合併事業年度の納税義務は、合併会社の基準期間における課税売上高のみで判定するのではなく、合併会社の基準期間に対応する期間における被合併会社の基準期間における課税売上高を「合算」して判定を実施することに注意が必要です。

なお、消費税の課税区分については、以下の消費税の課税区分の判定に関する記事をご参照ください。

消費税の課税区分の判定(誤りやすい事例)

②登録免許税

合併したときは合併の登記が必要となります。

吸収合併で資本金が増加しなかった場合、登録免許税は30,000円です。

吸収合併で資本金が増加した場合、登録免許税は「増加した資本金×0.15%」で、その金額が30,000円未満の場合は30,000円となります。また、合併で増加した資本金の金額が被合併会社の資本金を超えたときは、「超えた資本金×0.7%」の登録免許税が課税されます。

被合併会社は廃止の登録をしなければならず、その登録免許税は30,000円です。

(4)合併翌事業年度まで類似業種比準価額が使用できない

合併会社の自社株評価については、合併日の翌事業年度まで、原則として類似業種比準価額は採用できず、純資産価額で評価することとなります。

ただし、「合併前後」で会社実態に変化がない場合には、合算方式で「類似業種比準方式」が認められるという考えもあります。「国税速報」第5528号によると、次の①から④を満たす場合には、「合併前後」で会社実態に変化がない場合に該当するとされています。

| ①合併比率が対等(1:1)な適格合併の場合 ②合併前後で「会社規模や主たる業種」に変化がない場合 ③合併当時に会社双方の利益が黒字で、純資産が欠損でない場合 ④合併前後の1株当たりの配当、利益、純資産価額に大きな変動がない場合 |

(5)合併後3年間の土地や建物の評価

合併により、合併会社が土地や建物を取得した場合には、純資産価額の計算において、取得後3年間はその土地や建物は相続税評価ではなく、「通常の取引価額」を使用することになることから注意が必要です。

(6)総則6項の適用による否認リスク

財産評価基本通達には、国税当局の伝家の宝刀で、総則6項と呼ばれる下記の規定があり、過度な節税には時価で課税できるようになっています。

| 6 この通達の定めにより難い場合の評価 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。 |

この規程の適用にあたっては、「評価通達以外に他の合理的な評価方法が存在するか」、「評価通達の定めによる評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しいかい離が存在するか」、「評価通達の定めによる評価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるか」「行為に経済的合理性があるか」などが総合的に勘案されるとされています。

そのため、合併を実施する場合には、スキーム全体として、極端な節税策にしないことや、節税策以外の目的(経営上のメリットなど)をしっかりともたせる等の対策が重要となります。

まとめ

以上、今回は組織再編の中でも合併に焦点を当て、「合併の概要」や「株価対策における合併の活用方法」や「組織再編税制の適格合併に該当するための適格要件」などを解説させていただきました。

合併実行により、自社株評価額を大幅に引き下げることができる場合があります。また、被合併会社の有する繰越欠損金を合併会社が引き継ぐことで節税できる場合もあります。

ただし、合併を実施したからと言って、必ずしも自社株評価額が下がるわけではなく、また、合併翌事業年度までは原則として、類似業種比準価額を使うことができない等、合併には注意すべき点があります。

さらに、合併により、過度な節税となる場合には、国税当局の伝家の宝刀である「総則6項」の適用により、時価で課税されるリスクもあります。

そのため、合併を活用した株価対策をご検討される場合には、組織再編と事業承継の両方に強い専門家へご相談されることをお勧めします。

また、その他の組織再編については、以下の記事もご参照ください。

株式交換はこちら:

株式交換を活用した自社株評価の引き下げ方法を詳しく解説!

株式移転はこちら:

株式移転を活用した自社株評価の引き下げ方法を詳しく解説!

会社分割はこちら:

会社分割を活用した自社株評価の引き下げ方法を詳しく解説

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、合併を活用した自社株対策を得意としておりますので、ご興味等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。