税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!

初回 無料相談/平日夜間・土日もOK

―― まずはお気軽にご連絡ください ――

営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし

中小企業経営者にとって、税負担の最適化は経営戦略の中核です。特に「法人税の実効税率」は、単に法律で定められた表面税率(法定税率)とは異なり、実際に支払う税金の総額を示す重要な指標です。

今回の記事では、中小企業経営者にとって非常に重要な「実効税率」に関して、その仕組みや計算方法、さらには具体的な節税対策までを網羅的に解説します。

Table of Contents

1.法人の「実効税率」とは?基本の仕組みを解説

まず、初めに実効税率とは何か、そしてそれがなぜ重要視されるのかを解説します。

(1) 実効税率とは何か?表面税率(法定税率)との違い

実効税率とは、法人が実際に支払う法人税や住民税、事業税などを合計し、課税所得(利益)に対する総合的な負担率を示すものです。

一方で、表面税率(法定税率)はあくまでその税目の単体の税率であり、他の税目(地方税など)を含めた実際の税負担とは異なります。

(2) 実効税率に含まれる税金の内訳(法人税・住民税・事業税など)

実効税率には、以下のような税目が含まれます。

<実効税率に含まれる税金>

| ✓法人税(国)

✓地方法人税(国) ✓法人住民税の法人税割(都道府県・市区町村) ✓事業税(都道府県) ✓特別法人事業税(都道府県) |

これらを合算し、課税所得で割ることで実効税率が算出されます。

なお、実効税率とは、課税所得(利益)に対してかかる税金の負担率であるため、課税所得(利益)とは関係なく、一律にかかる法人住民税の均等割(東京都では7万円~)は実効税率の税目には含まれません。

(3) 実効税率の計算方法

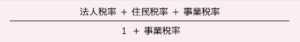

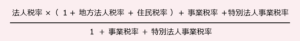

実効税率は以下の算定式で計算することができます。

| 実効税率 = 各税金の合計 ÷ 所得金額 |

上記の計算式では各税金を把握してからでないと実効税率の把握ができませんが、次の算定式であれば、表面税率(法定税率)から実効税率をあらかじめ計算することができます。

<実効税率の算定式(簡易版)>

この算定式に地方法人税と特別法人事業税も考慮したものが次の計算式になります。

<実効税率の算定式の詳細版>

(4) なぜ実効税率が重要なのか?

経営判断において「実際にどれだけの税金を支払うのか」を把握することは極めて重要です。利益の中から税金として出ていく金額が明確になることで、正確なキャッシュフローが分かり、資金繰りや投資計画に役立てることができます。

2.中小企業の実行税率と表面税率(法定税率)

次に中小企業の実行税率と表面税率(法定税率)を所得別に解説します。

(1) 所得400万円以下の部分に対する実行税率と表面税率(法定税率)

①所得400万円以下の部分に対する表面税率(法定税率)

<国税>

| ✓法人税率:

資本金1億円以下の中小法人には、所得800万円以下の部分に15%の軽減税率(通常23.2%)が適用されます。 ✓地方法人税率: 法人税額に対して、一律10.3%を上乗せする仕組みです。 |

<地方税>

| ✓法人住民税(法人税割):

標準税率(国が定めている目安の税率)の場合、7%(道府県民税:1.0%、市町村民税:6.0%)が適用されます。なお、自治体によっては標準税率とは別に、一定の基準を超えている法人には超過税率を適用している場合があり、例えば、東京都では、資本金1億円超または年間の法人税額1,000万円超の場合に超過税率が適用されます。 ✓事業税率: 標準税率の場合、資本金1億円以下の中小法人には、所得400万円以下の部分に3.5%の所得割が適用されます。 なお、自治体によっては標準税率とは別に、一定の基準を超えている法人には超過税率を適用している場合があり、例えば、東京都では、資本金1億円以下であっても、所得額が2,500万円超または収入金額が2億円以超の場合には超過税率が適用されます。また、資本金1億円超の場合には、付加価値額と資本割も課されますが、詳細は割愛します。 ✓特別法人事業税率: 事業税の所得割合に対して、一定割合を上乗せする仕組みで、資本金1億円以下の中小法人には37%(資本金1億円超は260%)が適用されます。 |

所得400万円以下の部分に対する表面税率(法定税率)を表に整理すると次のようになります。

| 国税 | 地方税 | |||

| 法人税率 | 地方法人税率 | 法人住民税率

(標準税率) |

事業税率

(標準税率) |

特別法人事業税率 |

| 15.0% | 10.30% | 7.0% | 3.5% | 37.0% |

②所得400万円以下の部分に対する実行税率

所得400万円以下の部分に対する実効税率について、表面税率(法定税率)から算定すると21.36%になります。

(2) 所得400万円超800万円以下の部分に対する実行税率と表面税率(法定税率)

①所得400万円超800万円以下の部分に対する表面税率(法定税率)

<国税>

| ✓法人税率:

資本金1億円以下の中小法人には、所得800万円以下の部分に15%の軽減税率(通常23.2%)が適用されます。 ✓地方法人税率: 法人税額に対して、一律10.3%を上乗せする仕組みです。 |

<地方税>

| ✓法人住民税(法人税割):

標準税率(国が定めている目安の税率)の場合、7%(道府県民税:1.0%、市町村民税:6.0%)が適用されます。なお、自治体によっては標準税率とは別に、一定の基準を超えている法人には超過税率を適用している場合があり、例えば、東京都では、資本金1億円超または年間の法人税額1,000万円超の場合に超過税率が適用されます。 ✓事業税率: 標準税率の場合、資本金1億円以下の中小法人には、所得400万円以下の部分に3.5%の所得割が適用されます。 なお、自治体によっては標準税率とは別に、一定の基準を超えている法人には超過税率を適用している場合があり、例えば、東京都では、資本金1億円以下であっても、所得額が2,500万円超または収入金額が2億円以超の場合には超過税率が適用されます。また、資本金1億円超の場合には、付加価値額と資本割も課されますが、詳細は割愛します。 ✓特別法人事業税率: 事業税の所得割合に対して、一定割合を上乗せする仕組みで、資本金1億円以下の中小法人には37%(資本金1億円超は260%)が適用されます。 |

所得400万円超800万円以下の部分に対する表面税率(法定税率)を表に整理すると次のようになります。

| 国税 | 地方税 | |||

| 法人税率 | 地方法人税率 | 法人住民税率

(標準税率) |

事業税率

(標準税率) |

特別法人事業税率 |

| 15.0% | 10.30% | 7.0% | 5.3% | 37.0% |

②所得400万円超800万円以下の部分に対する実行税率

所得400万円超800万円以下の部分に対する実効税率について、表面税率(法定税率)から算定すると23.17%になります。

(3) 所得800万円超の部分に対する実行税率と表面税率(法定税率)

①所得800万円超の部分に対する表面税率(法定税率)

<国税>

| ✓法人税率:

資本金1億円以下の中小法人には、所得800万円以下の部分には15%の軽減税率が、所得800万円超の部分には23.2%の税率が適用されます。 ✓地方法人税率: 法人税額に対して、一律10.3%を上乗せする仕組みです。 |

<地方税>

| ✓法人住民税(法人税割):

標準税率(国が定めている目安の税率)の場合、7%(道府県民税:1.0%、市町村民税:6.0%)が適用されます。なお、自治体によっては標準税率とは別に、一定の基準を超えている法人には超過税率を適用している場合があり、例えば、東京都では、資本金1億円超または年間の法人税額1,000万円超の場合に超過税率が適用されます。 ✓事業税率: 標準税率の場合、資本金1億円以下の中小法人には、所得400万円以下の部分に3.7%の所得割が、所得400万円超800万円以下の部分に5.3%の所得割が、所得800万円超の部分に7%の所得割が適用されます。 なお、自治体によっては標準税率とは別に、一定の基準を超えている法人には超過税率を適用している場合があり、例えば、東京都では、資本金1億円以下であっても、所得額が2,500万円超または収入金額が2億円以超の場合には超過税率が適用されます。また、資本金1億円超の場合には、付加価値額と資本割も課されますが、詳細は割愛します。 ✓特別法人事業税率: 事業税の所得割合に対して、一定割合を上乗せする仕組みで、資本金1億円以下の中小法人には37%(資本金1億円超は260%)が適用されます。 |

所得800万円超の部分に対する表面税率(法定税率)を表に整理すると次のようになります。

| 国税 | 地方税 | |||

| 法人税率 | 地方法人税率 | 法人住民税率

(標準税率) |

事業税率

(標準税率) |

特別法人事業税率 |

| 23.2% | 10.30% | 7.0% | 7.0% | 37.0% |

②所得800万円超の部分に対する実行税率

所得800万円超の部分に対する実効税率について、表面税率(法定税率)から算定すると33.58%になります。

(4) 中小企業の実行税率(所得別)

中小企業の所得別の実行税率は下表のようになります

<中小企業の所得別の実行税率>

| 所得 | 法定実効税率 |

| 400万円以下 | 21.36% |

| 400万円超800万円以下 | 23.17% |

| 800万円超 | 33.58% |

上記の実効税率を用いて税金を計算する場合、例えば、所得が2,000万円の場合には、以下のようになります。

| ✓400万円以下:400万円×21.36%=85.44万円

✓400万円超800万円以下:(800万円-400万円)×23.17%=92.68万円 ✓800万円超:(2,000万円-800万円)×33.58%=402.96万円 ✓税金の合計:581.08万円 ✓全体の実効税率:581.08万円÷2,000万円=29.05% |

3.税率が高くなる中小企業の特徴とは

ここでは、「税率が高くなる中小企業の特徴」と「税率の見直しで得られるメリット」を確認します。

(1) 税率が高くなる中小企業の特徴

税率が高くなる中小企業の特徴は次の通りです。

| ✓所得が800万円を大きく上回る

✓利益に対して役員報酬が少ない ✓節税策を取り入れていない ✓税額控除の適用もれや不要な納税がある |

(2) 税率の見直し(所得を800万円以下にする)で得られるメリットとは?

所得を800万円以下にすることで、税率が軽減されます。税率の見直しによって、次のようなメリットを得ることができます。

| ✓資金繰りが改善する

✓計画的な投資戦略が可能になる ✓節税により手元資金が増える |

4.税率の見直しにつながる法人の節税対策とは

所得を圧縮することができれば、税率は軽減されます。そこで、ここでは所得を圧縮する法人の節税対策を確認します。

(1) 中小企業経営強化税制・即時償却制度

| ✓生産設備や機械装置に投資する場合、即時償却や税額控除の対象になります。

✓計画的に適用要件を整えることがポイントです。 |

中小企業経営強化税制や即時償却については、以下の記事もご参考になさってください。

「中小企業経営強化税制の概要」と「即時償却と税額控除の比較」を詳しく解説!

(2) 役員報酬の設計と損金算入による節税

| ✓役員報酬を適切に設定すれば、損金として計上され法人所得を圧縮することができます。

✓法人税と所得税のバランスを見ながらシミュレーションを行うことが重要です。 |

役員報酬については、以下の記事もご参考になさってください。

役員報酬の損金算入についてはこちら:

役員報酬の設定についてはこちら:

(3) 節税商品・生命保険の活用は本当に有効か?

| ✓保険を活用した節税は、以前ほどの効果は見込めませんが、上手に活用すれば今でも節税は可能です。

✓誤った設計は逆に税務調査リスクになるため、慎重な対応が必要です。 ✓節税商品の多くは課税の繰り延べであるため、出口戦略も踏まえたシミュレーションを行うことが重要です。 |

5.税率の高さは税理士の腕次第?顧問税理士との見直しポイント

税理士の力量次第で、税負担が大きく変わることがあります。そこで、ここでは、顧問税理士との見直しポイントを確認します。

(1) 税理士との定期的な打ち合わせの重要性

税理士との定期的な打ち合わせを行うことで、節税を図ることができます。打ち合わせのポイントは次の通りです。

| ✓決算3か月前に当期の着地見込みや税金の試算をしてもらうこと

✓決算時に前期比較や予実比較を行い、要因や対策のコメントをもらうこと ✓役員報酬の手取りシミュレーションをしてもらうこと |

(2) 節税提案が少ない税理士の見極め方

節税提案が少ない税理士の見極め方のポイントは次の通りです。

| ✓単なる申告業務だけで終わっていないか税理士の関与度合いを確認します

✓格安プランの場合にはプランの変更で解決する場合もあります ✓提案資料や節税アドバイスが少ない場合は注意が必要です |

(3) セカンドオピニオンを検討すべきタイミングとは?

セカンドオピニオンを検討すべきタイミングとしては以下が挙げられます。

| ✓税金や社会保険料の負担が大きく、節税対策・社会保険料対策を考えているとき

✓税務調査が入ったとき ✓経営拡大や事業再編を考えているとき ✓現在の顧問に不満や不安があるとき |

6.まとめ

以上、今回の記事では、中小企業経営者にとって非常に重要な「実効税率」に関して、その仕組みや計算方法、さらには具体的な節税対策までを網羅的に解説しました。

中小企業にとって「実効税率」は、実際の税負担を正確に把握し、経営判断を行う上で極めて重要な指標です。

実効税率とは、法人税・地方法人税・住民税・事業税・特別法人事業税などを合算し、課税所得に対する実際の負担率を示すものであり、表面上の法定税率とは異なります。

特に中小企業の場合、所得の階層に応じて税率が段階的に異なり、例えば所得400万円以下では約21.36%、800万円超では33.58%と、実効税率が大きく跳ね上がることがわかります。

そのため、適切な節税対策として、役員報酬の見直しや中小企業投資促進税制の活用、保険の戦略的導入などを通じて、課税所得を圧縮する工夫が求められます。

また、税理士との連携やセカンドオピニオンの活用により、自社にとって最適な節税策を講じることが可能です。税務の専門家と定期的に打ち合わせを行い、決算前に納税額の試算や対策を講じることで、キャッシュフローの健全化や投資余力の確保にもつながります。

実効税率の理解と対策は、単なる節税ではなく、会社の将来を見据えた経営戦略の一環です。税率の仕組みを正しく把握し、自社の状況に即した見直しを行うことで、着実な利益の確保と持続的な成長を実現しましょう。

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、国税OBによる節税対策に力を入れています。ご興味等ございましたら、お気軽にご連絡ください。