税務・会計の悩みは “国税OB×公認会計士” がワンストップで解決!

初回 無料相談/平日夜間・土日もOK

―― まずはお気軽にご連絡ください ――

営業時間 9:00〜20:00 / 定休日なし

「税金を少しでも抑えたい…」「節税の方法がよく分からない…」と悩んでいる経営者や個人事業主の方は多いのではないでしょうか。

税金対策を適切に行えば、税金を大幅に削減できる可能性があります。

しかし、誤った節税方法を選択すると、法的リスクや信用低下につながる可能性があるため、適法かつ効果的な方法を理解することが重要です。

本記事では、法人・個人事業主の方に向けて節税のために税理士を選ぶ際に大切なポイントを徹底解説します。

この記事でわかること

・節税の基本と効果

・税理士ができる節税サポートとは

・法人・個人事業主ごとの具体的な節税方法

・税理士に相談するメリットと費用対効果

・節税に強い税理士を選ぶポイント

・やってはいけない節税対策と注意点など

節税に強い税理士と契約すれば、正しいノウハウで確実な対策が可能になります。

保田会計事務所では、節税に関するサービスを提供しています。ご興味のある方は下記URLをご覧ください。

保田会計事務所|江東区の税理士|経営者のための税務アドバイザリー

Table of Contents

節税の重要性

税金は、個人や企業にとって避けて通れない負担ですが、節税の目的は、単に納税額を減らすことだけではなく、経営資金や個人資産を効率的に活用することにあります。

税金は、個人や企業にとって避けて通れない負担ですが、節税の目的は、単に納税額を減らすことだけではなく、経営資金や個人資産を効率的に活用することにあります。

・余裕資金を増やし、ビジネスの成長につなげる

・資産運用や投資に回し、将来の安定を図る

・適切な税務計画を立て、無駄な支出を防ぐ

などその効果は直接のみならず間接的にも発揮されます。

しかし、節税対策を誤ると法的リスクを伴い、税務調査で指摘される可能性があるため、適法かつ効率的な方法を選ぶことが必須になります。

節税の基本となる税制の理解

適切な節税を行うためには、まず税制の基本を理解することが重要です。節税は特別なテクニックではなく、税金の仕組みを正しく把握し、使える制度を漏れなく活用することから始まります。

税金には、所得税や法人税、消費税、固定資産税などさまざまな種類があり、それぞれ課税の仕組みや節税の考え方が異なります。どの税金が、どのタイミングで、どのように課税されるのかを把握することが、節税の第一歩となります。

主な税金の種類と特徴

| 税金の種類 | 主な対象 | 節税を考える際のポイント |

| 所得税 | 個人事業主・給与所得者 | 所得控除や税額控除を活用することで課税所得を抑えられる |

| 法人税 | 法人 | 役員報酬や各種特例を活用し、利益と税負担のバランスを調整する |

| 消費税 | 事業者 | 課税・非課税の区分や簡易課税制度の適用可否を判断する |

| 固定資産税 | 不動産・償却資産の保有者 | 資産の評価や特例の適用有無を確認する |

このように、税金の種類ごとに節税の考え方は異なります。自分や自社がどの税金をどの程度負担しているのかを整理することが重要です。

次に理解しておきたいのが、控除や免除といった制度です。所得税や法人税には、一定の条件を満たすことで税負担を軽減できる仕組みが用意されています。

控除の種類と代表的な制度

| 区分 | 内容 | 代表的な例 |

| 所得控除 | 所得から一定額を差し引く制度 | ふるさと納税、医療費控除、生命保険料控除など |

| 税額控除 | 算出された税額から直接差し引く制度 | 住宅ローン控除、外国税額控除、賃上げ促進税制の特別控除など |

所得控除は課税対象となる所得を減らす仕組みであり、税額控除は計算された税金そのものを減らす仕組みです。どちらも正しく活用することで、納税額を抑えることが可能になります。

税金の仕組みを理解し、自分や自社に適用できる控除や優遇制度を把握したうえで活用することが、無理のない効果的な節税につながります。

この基本を押さえたうえで、個人・法人それぞれに合った具体的な節税対策を検討していくことが重要です。

個人と法人で異なる節税対策

この記事をご覧になっている方も、個人と法人の両方の立場の方がいらっしゃるかと思います。

本記事でも詳しく解説していきますが、簡単に説明すると個人と法人では、支払う税金の種類や適用される制度が異なるため、対策方法が変わってきます。

法人の場合、控除の活用に加え、経費処理や資産運用による節税対策が重要です。

一方で、個人事業主やフリーランス、副業をしている人は所得税を抑えることがポイントになります。

個人・法人ともに、専門的な視点で節税対策を行うことで、無駄な税金を支払うリスクを防ぎ、資金を有効に活用できます。

税理士に相談する節税効果は?

では、税理士に相談した際のイメージをまずはつかんでみましょう。

税理士は、法律的に税負担を軽減するためのアドバイスを提供する専門家です。

主なサポート内容には以下の様なものがあります。

経費計上の最適化

- 必要経費と認められる支出の適正な計上

- 事業経費と私的な支出の区分・証拠書類の整備

- 決算前の経費調整アドバイス

控除・減税制度の活用

- 青色申告特別控除(最大65万円)を適用

- 中小企業向け税制優遇(交際費の損金算入、特別償却など)の活用

- 住宅ローン控除、医療費控除などの適用確認

法人化・法人成りのアドバイス

- 個人事業主から法人化することでの節税メリットの試算

- 法人化による社会保険料の調整

- 役員報酬と法人税のバランス調整

税務調査対策・リスク管理

- 税務調査で指摘されやすいポイントのチェック

- 不適切な経費計上のリスク回避

- 適正な会計処理と証拠書類の整備

キャッシュフローと税金対策のバランス調整

- 税金を抑えつつ、資金繰りを悪化させない対策

- 納税計画の作成(予定納税の調整など)

- 設備投資のタイミングの最適化

退職金・資産形成の節税対策

- 小規模企業共済・iDeCoの活用による税負担軽減

- 退職金の計画的な支給による節税

- 不動産投資・資産運用に関する税務アドバイス

税理士に相談することで、これらの節税対策を総合的に活用し、税負担を減らしながら事業の成長を支援することが可能です。

例として、売上1,000万円の個人事業主が法人化したことで、年間50万円以上の節税に成功したケースもあります。

では、実際に税理士を活用しアドバイスを受けた場合、どのような手法があり節税効果があるのか?

上記のうち、いくつかの例をピックアップし法人・個人に分けて詳しく見ていきましょう。

【法人向け】税理士が教える節税対策

法人の節税対策には、「役員報酬の最適化」「適切な経費の使い方」などがあります。

①役員報酬を最適化する

役員報酬の最適化とは、法人税と所得税のバランスを調整し、税負担を軽減する節税対策です。法人の利益を役員報酬として支払うことで、会社の課税所得を減らし、法人税を抑えることが可能になります。

ただし、役員報酬が高すぎると個人の所得税や住民税が増えるため、適切な金額を設定することが重要です。一般的には、法人税率と所得税率を比較し、税負担が最も少なくなるラインで役員報酬を決定します。また、役員報酬は事前に決定し、事業年度内は変更できないため、慎重な計画が必要です。

成功事例として、年商5,000万円の企業が、役員報酬を最適化したことで、年間80万円の節税に成功した事例があります。

②社宅制度の活用で家賃を経費にする

社宅制度を利用すると、会社が社長や役員、従業員の住居を借り上げ、家賃の一部を経費として計上できるため、法人税の節税につながります。

会社が賃貸契約を結び、役員や従業員に一定額の家賃を負担させることで、給与課税の対象とならずに居住費の負担を軽減できるというものです。

ただし、適正な家賃設定(50%未満の負担など)や契約内容を明確にする必要があるため、税務上のルールを守ることが必須になります。適切に運用すれば、法人と個人の両方で節税効果を得られます。

成功事例として、月15万円の賃貸を社宅扱いにすることで、年間50万円の節税に成功した事例があります。

③決算前に経費を活用する

決算前に経費を活用することで、当期の利益を圧縮し、法人税や所得税の負担を軽減できます。具体的には、広告宣伝費、備品購入、研修費、修繕費、消耗品費など、翌期以降に必要な経費を決算前に計上する方法があります。

ただし、過度な経費計上は税務調査のリスクを高めるため、適正な範囲で行うことが重要です。また、資産として計上される設備投資は減価償却が必要になるため、経費としてすぐに全額計上できるかを確認しましょう。

④中小企業向け金利手数料の活用

中小企業が融資を受ける際、借入金の利息や手数料は「支払利息」として経費計上できるため、法人税の節税につながります。特に、日本政策金融公庫や地方自治体の制度融資を活用すると、低金利で資金調達が可能になり、利息負担を抑えつつ経費計上できるメリットがあります。

また、リース契約を活用すると、一括購入ではなくリース料として分割支払いが可能になり、毎年の経費計上額を平準化できます。ただし、過剰な借入れは財務リスクを伴うため、適切な資金計画のもとで利用することが重要です。

【個人事業主向け】税理士が教える節税対策

個人の節税対策には、「青色申告」をはじめ「小規模企業共済」などがあります。

①青色申告特別免除(最大65万円)

最大65万円の控除により、課税所得が減少し、税負担を軽減できます。

青色申告特別控除とは、個人事業主やフリーランスが青色申告を選択することで、最大65万円の所得控除を受けられる制度です。控除額が大きいため、課税所得を減らし、所得税・住民税・国民健康保険料の負担を軽減できます。

成功事例として、収益800万円のフリーランスが青色申告に移行、年間15万円の節税に成功した事例があります。

②小規模企業共済で退職金&節税対策

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が、将来の廃業や退職に備えて積み立てる退職金制度です。中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、掛金が全額所得控除になるため、節税効果が非常に高いのが特徴です。

課税所得を減らし所得税、住民税を軽減(年間84万円、最大月7万円まで)でき、事業をやめるときに退職金として受け取れます。

成功事例として、84万円の掛金を積み立て、掛金×30%(税率)=約25万円の節税事例があります。(所得税率20%・住民税10%の場合)

③ミニマムな対策

- 家族を従業員として給与を支払うと、全額経費として計上可能

●消費税の免税制度を活用する

●iDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税を活用する

●赤字を3年間繰り越す

など、これらの節税対策を組み合わせることで、個人事業主の税負担を大幅に軽減できます。

法人、個人ともに他にもさまざまな節税対策はありますが、税理士と相談することで、どれを活用すれば最も節税効果が高いか判断できるようになります。

税理士に相談するメリットと費用対効果

「税理士に依頼するとお金がかかる」と思われるかもしれませんが、税理士に相談する最大のメリットは、合法かつ適切な節税対策によって税負担を軽減できることです。

経費計上の最適化、控除の活用、法人化のタイミングの判断など、専門知識を活かし個別の状況に応じたアドバイスをしてくれます。特に、税務調査のリスクを回避しながら、合法的に数十万〜数百万円の節税が可能になるケースもあります。

税理士の費用は年間数万円〜数十万円かかりますが、支払う報酬以上の節税効果が期待できます。さらに、経理業務の負担が減ることで本業に集中でき、事業の成長にもつながるため、コスト以上の価値があるといえます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

税理士を雇うメリットと費用相場は?失敗しないタイミングと選び方

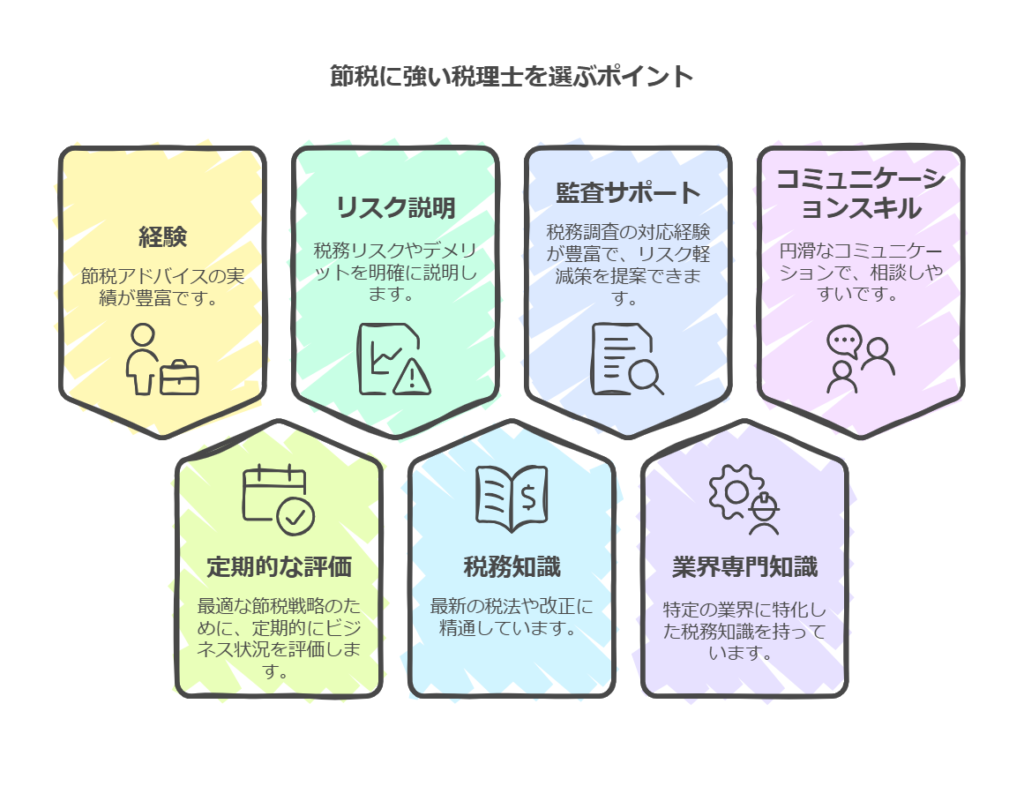

節税に強い税理士を選ぶポイント

ここまでお読みになり、税理士への依頼を検討した方もいらっしゃると思います。

では、実際依頼する場合、税理士選びはどのようにすればいいのでしょうか。

以下のポイントを参考にしてみてください。

① 節税の実績が豊富で、具体的なアドバイスができるか

節税に強い税理士は、単に「節税できます」と言うだけではなく、これまでの対応事例や考え方を踏まえた具体的な説明ができます。どのような節税策があり、どのようなケースで効果が出やすいのかを、自社の状況に当てはめて話せるかどうかは重要な判断材料です。実務経験に基づいた説明ができる税理士であれば、現実的で無理のない節税提案が期待できます。

② 定期的に経営状況を把握し、最適な節税策を提案できるか

節税対策は一度決めて終わりではなく、売上や利益、事業規模の変化に応じて見直す必要があります。定期的に経営状況を確認し、その時点で最適な節税策を提案してくれる税理士であれば、場当たり的ではなく中長期的な視点での節税が可能になります。決算直前だけでなく、日頃から数字を見てアドバイスしてくれるかどうかも大切なポイントです。

③ 節税のリスクやデメリットも丁寧に説明できるか

信頼できる税理士ほど、節税のメリットだけでなく、注意すべき点やリスクについてもきちんと説明します。節税はやり方を誤ると税務調査で指摘を受けたり、将来的に不利になることもあります。違法な節税、いわゆる脱税に該当しないよう、リスク管理を含めて説明できる税理士であれば、安心して相談することができます。

④ 最新の税制や税法改正に精通しているか

税制は毎年のように改正されており、以前は有効だった節税策が使えなくなることもあります。そのため、常に最新の税制や改正内容を把握し、今の制度に合った節税提案ができる税理士であるかどうかは重要です。古い知識のままでは、十分な節税効果が得られないだけでなく、思わぬリスクにつながることもあります。

⑤ 税務調査の対応経験が豊富で、リスク回避策を提案できるか

節税と税務調査は密接に関係しています。節税対策を行った結果、税務調査で説明を求められるケースも少なくありません。過去に税務調査対応の経験があり、どのような点が確認されやすいのかを理解している税理士であれば、調査を見据えた適切な申告と節税のバランスを考えることができます。

⑥ 業種・業界に特化した税務知識を持っているか

節税対策は業種や業界によって有効な方法が異なります。自社の業界特有の取引や経費構造を理解している税理士であれば、一般論ではなく、実情に即した節税提案が可能です。同じ税理士でも、業界理解の深さによって節税の質に差が出る点は意識しておくとよいでしょう。

⑦ コミュニケーションが円滑で、相談しやすいか

節税は税金の話だけでなく、経営全体と関わるテーマです。そのため、気軽に相談でき、専門用語をわかりやすく説明してくれる税理士であることも重要です。節税の話題に限らず、経営全般について安心して相談できる関係を築ける税理士であれば、長期的なパートナーとして心強い存在になります。

節税対策は、単に税金を減らすことが目的ではありません。事業を安定させ、将来に備えるための重要な経営判断のひとつです。だからこそ、目先の節税だけでなく、リスクや将来まで見据えてサポートしてくれる税理士を選ぶことが大切です。

そのほか、会社設立に強い税理士の選び方を以下の記事で詳しく説明しています。

あわせて参考にしてください。

会社設立で税理士が必要な理由|メリットや費用、税理士の選び方を解説

やってはいけない節税対策|税務調査のリスクを避ける方法

節税対策を考えるあまり、適切ではない方法を取ってしまうケースがあります。

最後に、注意すべき節税対策をご紹介しますので、確認し適切な対策を行ってください。

①私的な出費を経費にすると税務署にバレる

会社の経費として認められるのは事業に関連する支出のみです。プライベートの食事や旅行費を「交際費」や「出張費」として入れるのはNG。個人用の車両費維持や家族旅行を経費にする行為は追標識+延滞税+罰金のリスクがあります。

②売上の過少申告は絶対NG(脱税は犯罪!)

売上を実際より少なく申告する行為は「脱税」にあたり、厳しく取り締まられます。特に、現金取引が多い業種(飲食業・小売業など)は税務署のチェック対象となりやすいです。重加算税(最大40%)や延滞税、最悪の場合は刑事告発されることも。適正な売上を申告し、正しく納税することが重要です。

③節税しすぎてキャッシュフローが大きくならないように注意

税節を意識しすぎて、手元資金が足りないと事業の運営が苦しくなることがあります。例えば、決算前に無理にお金を増やすために設備投資をした結果、資金繰りが厳しくなり、支払い資金が集中するケースもあります。

税金を減らすことは重要ですが、資金の流れ(キャッシュフロー)を優先し、余裕を持った資金管理を行うことが大切です。税理士と相談しながら、節税と資金繰りのバランスを意識しましょう。

「節税」と「脱税」は違います。税理士と相談しながら、正しい節税を行いましょう。

よくある質問

①避けるべき税理士の特徴は?

・節税の知識や提案力が乏しい

・最新の税制や改正情報に疎い

・違法またはグレーな節税を勧める

・事業や業界についての理解が浅い

・コミュニケーションが取りづらい・対応が遅い

・税務調査への対応が弱い

・費用が不透明で追加料金が多い

これらの特徴に当てはまる税理士は避け、信頼できる専門家を選びましょう。

②節税相談は違法ですか?

節税相談自体は違法ではなく、適法な範囲で税負担を軽減するための正当な手段です。例えば、青色申告の活用、経費の適正な計上、控除や減価償却の活用などは合法的な節税対策にあたります。

しかし、架空の計上など脱税にあたる行為を勧める税理士や業者には注意が必要です。税務調査で発覚した際に重加算税や延滞税の対象となり、場合によっては刑事罰を受ける可能性もあります。税務相談を非税理士が対応した場合、無料であっても違法となります。

③節税を教えてくれるのは誰ですか?

最も一般的な相談先は税理士です。

そのほか、会計士、ファイナンシャルプランナー(FP)、商工会議所・税務署の無料相談窓口、銀行・証券会社のアドバイザーなども当てはまります。目的に応じて適切な専門家に相談するのがベストです。

④良い税理士はどうやって探せばいいですか?

・知人や同業者からの紹介を受ける

・商工会議所・税理士会の無料相談を活用する

・インターネットの税理士検索サービスを利用する

・業種や事業規模に合った税理士を探す

・複数の税理士と面談し、比較する

節税や経営サポートまで考えるなら、単に安いだけでなく「提案力」や「対応の柔軟さ」も重要です。

まとめ

税理士活用のメリットは大きく、適正な対策をとることで、税務リスクを回避できます。

また、年間数十万〜数百万円の税節ができる可能性もあります。

「江東区・中央区(日本橋)・千葉県(船橋)」を拠点とする保田会計グループでは、節税対策や税務調査対応に力を入れており、国税OBからの実践的なアドバイスを提供しています。

また、既に顧問税理士がいる方のセカンドオピニオンも対応しております。税務だけでなく、管理会計も得意としておりますので、ご興味等ございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

ご興味のある方は以下のサイト内、フォーム入力やLINEでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ – 保田会計事務所